- Gr 1 : La pauvreté

- Gr 2 : L'accès aux soins

- Gr 3 : Les jeunes face aux études et l'emploi

- Gr 4 : L'île de la Réunion

- Gr 5 : La région Provence-Alpes-Côtes d'Azur

- Gr 6 : Le PNR des Grandes Causses

- Gr 7 : Le département de la Creuse

- Gr 8 : La ville de Marseille

- Outils pour la 2ème étape

- en plus La ville de Grenoble

« Les inégalités d’accès aux soins explosent » dénoncent les associations

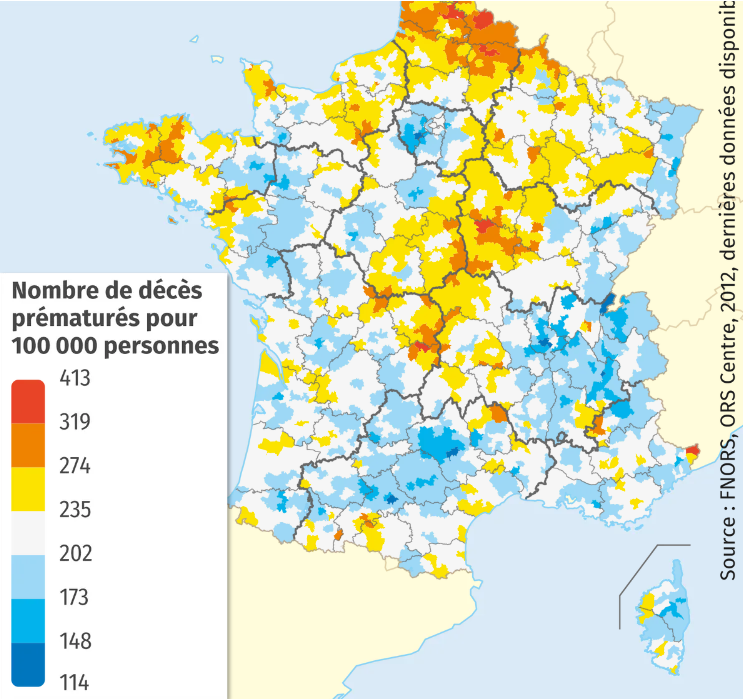

Les territoires "souffrent de plus en plus de la désertification sanitaire" et des "économies budgétaires", ont dénoncé samedi des associations de défense des hôpitaux de proximité, réclamant une "véritable égalité d'accès aux soins" en France.

"Partout", les médecins manquent": 20 à 30% des postes hospitaliers "sont vacants", 30% des généralistes ont plus de 60 ans et ne trouvent pas de remplaçants, et "un tiers des Français", éloignés des services de santé, "renonce à des soins", détaille, dans un communiqué, la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité (…).

Regroupements hospitaliers, fermetures d'urgences, de maternités, de blocs opératoires, concentration accrue pour "faire des économies", pénurie de médecins libéraux : les politiques publiques "détruisent le maillage territorial" en matière de santé, a déploré, lors d'un point presse, la présidente de la Coordination, Hélène Derrien. (…).

Les inégalités vont s'aggraver et "il ne va pas faire bon vivre entre deux métropoles", prévient la Coordination. De plus, la pénurie de médecins touche aujourd'hui "les grandes villes, même Paris".

"J'ai déjà 68 ans et je ne trouve pas de successeur", a témoigné Patrick Laine, médecin généraliste à Saulnot (Haute-Saône), qui a déjà tenté sans succès, via une annonce en ligne, de transmettre "gratuitement" sa patientèle et son matériel médical (…)

"Aujourd'hui, kinés, pharmaciens, infirmiers sont tous régulés, mais pas les médecins", a regretté Mme Derrien, proposant un "service sanitaire" d'un nouveau genre, où les étudiants en médecine s'engageraient à exercer "quelques années, par exemple trois à cinq ans", dans les territoires sous dotés, a-t-elle détaillé. La Coordination souhaite aussi "réguler le numerus clausus", "refonder les études médicales" et développer des "centres publics de santé" en lien avec la médecine libérale.

AFP (paru sur le site de Science et avenir), 9 juin 2018

Au 1er janvier 2017, la France comptait 26 805 médecins titulaires d’un diplôme européen ou extra-européen. Une hausse de 7,8 points par rapport à 2007.

Sans eux, un certain nombre d’hôpitaux en France ne pourraient tout simplement pas fonctionner. Au 1er janvier 2017, la France comptait 26 805 médecins titulaires d’un diplôme obtenu à l’étranger, parmi lesquels 22 619 exerçaient de façon régulière, soit 11,8 % du total des médecins en activité régulière, en hausse de 7,8 points par rapport à 2007. C’est le constat dressé par le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) dans une étude publiée jeudi 12 octobre, à la veille de la présentation par le gouvernement d’un nouveau plan de lutte contre les déserts médicaux.

Le nombre des médecins avec un diplôme européen ou extra-européen inscrit au tableau de l’ordre des médecins a quasiment été multiplié par deux (+ 90 %) entre 2007 et 2017 et devrait atteindre les 30 000 en 2020.

Fait notable : la montée en puissance des médecins diplômés en Roumanie qui sont aujourd’hui 4 254. Ce nombre a été multiplié par sept (+ 659 %) depuis 2007, date de l’entrée du pays dans l’Union européenne. Ils devraient être 4 711 en 2020, soit un effectif proche de ceux diplômés en Algérie (4 812), dont le nombre a cru de 56 % en dix ans. Aujourd’hui, la Roumanie connaît une « vraie fuite des diplômes » due à des propositions salariales « catastrophiques » pour les diplômés en médecine, relève-t-on au CNOM.

L’arrivée de ces médecins a-t-elle pour autant permis d’enrayer – ou de freiner – le phénomène des déserts médicaux ? Oui et non, répond l’ordre. Oui, « le recours à des médecins étrangers est bel et bien une opportunité pour répondre à court terme aux problèmes de la démographie médicale », fait-il d’une part valoir.

Constatant que ces praticiens choisissent en majorité (à 62 %) d’exercer comme salarié, généralement dans des hôpitaux, leur venue « rend énormément service à certains hôpitaux » qui peinent à attirer les jeunes médecins français, relève le Dr François Arnault, chargé de cette question au CNOM.

Et non, ces médecins « ne sont pas la solution pour combattre les déserts médicaux » et leur venue ne compense pas la baisse régulière et continue du nombre de généralistes. Ceux qui s’installent « ne vont pas forcément dans les endroits où l’on aurait le plus besoin d’eux », souligne le Dr Arnault. Parmi les régions de prédilection chez les titulaires d’un diplôme européen : la Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Occitanie et l’Ile-de-France, qui polarise à elle seule 29 % de ces médecins.

François Béguin, article paru dans Le Monde, 12 octobre 2017