Doc 1 : La révolte du Parlement de Paris

En juin 1648, le Parlement de Paris propose au roi et à la régente un programme de réformes de l'Etat, connu sous le nom de « Déclaration de la chambre Saint-Louis ». Ce texte marque le début de la fronde parlementaire.

Art. 1 - Les intendants de justice et toutes autres commissions extraordinaires non vérifiées par les cours souveraines (1), seront révoquées dès à présent.

Art. 3 - Ne seront faites aucune imposition et taxe qu'en vertu d’édits et de déclarations bien et dûment vérifiés par les cours souveraines, auxquelles la connaissance en appartient (…) ; et l'exécution de ces édits sera réservée à ces cours.

Art. 6 - Aucun des sujets du roi, de quelque qualité et condition qu'il soit, ne pourra être détenu prisonnier passé vingt-quatre heures sans être interrogé suivant les ordonnances et rendu à son juge naturel (…).

Art. 7 - Il ne pourra à l'avenir être fait aucune création d'offices, tant dans le domaine de la justice que de la finance, que par des édits vérifiés par les cours souveraines.

Cour du Parlement, Déclaration des 27 articles, juin 1648

(1) Essentiellement les parlements et la Chambre des comptesDoc 2 : L’armée du prince de Condé, frondeuse, repousse l’armée royale

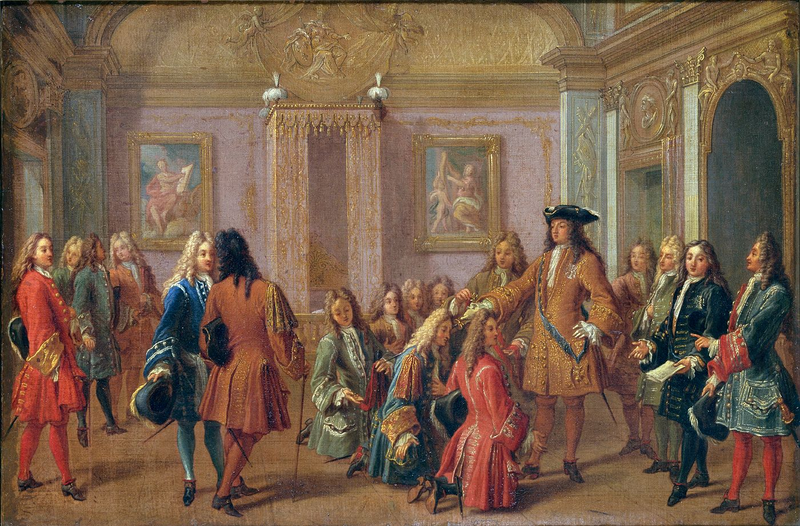

L’armée des Princes (des Grands), dirigée par Condé, affronte l’armée royale de Turenne, en 1652, devant Paris. Condé se réfugie ensuite dans la capitale qu’il quitte le 13 octobre 1652.

Présentement, il n'y a nul changement à attendre en ce royaume. Les peuples sont accablés de misère, de tailles, de toutes sortes mais ils aiment mieux les subir plutôt que la guerre. La noblesse est tellement ruinée qu'elle n'est point capable de monter à cheval pour aucune expédition (…). Les parlements sont tous asservis et ceux qui les composent n'oseraient parler ni rien dire contre le gouvernement. Les grandes villes n'aspirent qu’au repos et détestent tous ceux qui ont été les auteurs des derniers troubles. Le clergé tout dépendant de la Cour et du favori (Mazarin) dès qu'il a reçu ses bénéfices. Tous les gouverneurs de place sont de même attachés à la Cour et au Cardinal. Tous les grands seigneurs se plaignent et je n'en connais pas un seul qui soit capable de rien (…). On voit clairement que dans Paris, on veut le repos et qu'on ne veut plus entendre aucun remuement, cela est certain (…). L'état demeure tranquille.

Lettre d'un correspondant parisien au gouvernement anglais, 8 juillet 1655

Louis XIV a dicté ce texte pour préparer son fils Louis (1661-1711) au métier de roi