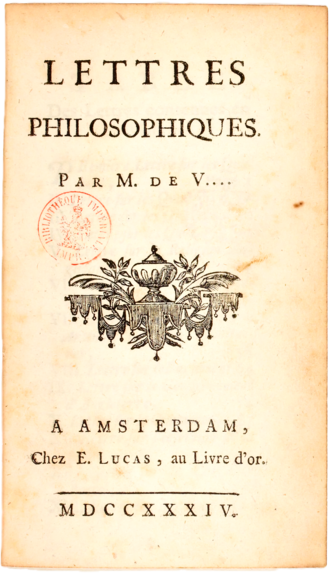

Extraits des Lettres philosophiques ou Lettres anglaises de Voltaire 1634

Texte A : « M. Newton était honoré de son vivant, et il l’a été après sa mort comme il devait l'être (…). Entrez à Westminster. Ce ne sont point les tombeaux des rois qu'on y admire, ce sont les monuments que la reconnaissance de la nation a érigé aux plus grands hommes qui ont contribué à sa gloire, vous y voyez leur statut comme on voyait dans Athènes celles des Sophocle et des Platon, et je suis persuadé que la seule vue de ces glorieux monuments a excité plus d'un esprit et a formé plus d'un grand homme. »

Lettres philosophiques, Lettres XXIII sur la considération que l'on doit aux gens de lettres.

Texte B : « En France est marquis qui veut ; et quiconque arrive à Paris au fond d'une province avec de l'argent à dépenser et un nom en ac ou en ille, peut dire « un homme comme moi, un homme de ma qualité », et mépriser souverainement un négociant ; le négociant entend lui-même parler si souvent avec mépris de sa profession, qu'il est assez sot pour en rougir. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un Etat, ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le Roi se lève, à quelle heure il se couche, et qui se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un négociant qui enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surate et au Caire et contribue au bonheur du monde. »

Lettres philosophiques, Lettres X sur le commerce

Texte C : « Entrez dans la Bourse de Londres, cette place plus respectable que bien des cours, vous y voyez rassemblés les députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. Là, le juif, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même religion (…). Là, le presbytérien (1) se fie à l’anabaptiste (1) et l’anglican reçoit la promesse du quaker1 (…). S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre, s'il y en avait 2, elle se couperait la gorge, mais il y en a 30, et elles vivent en paix et heureuses. »

(1) Sectes protestantes Lettres philosophiques, Lettres VI sur les presbytériens

Texte D : « Voici une différence plus essentielle entre Rome et l'Angleterre, qui met tout l'avantage du côté de la dernière : c'est que le fruit des guerres civiles à Rome a été l'esclavage, et celui des troubles d'Angleterre, la liberté. La nation anglaise est la seule de la Terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant et qui d’efforts en efforts ait enfin établi ce gouvernement sage où le prince, tout-puissant pour faire du bien, a les mains liées pour faire le mal, où les seigneurs sont grands sans insolence et sans vassaux, où le peuple partage le gouvernement sans confusion (…). La Chambre des Pairs (Lords) et celle des Communes sont les arbitres de la nation, le roi et le surarbitre. »

Lettres philosophiques, Lettres VIII sur le Parlement.

Texte E : « Un homme, parce qu'il est noble ou parce qu'il est prêtre, n’est point ici exempt de payer certaines taxes, tous les impôts sont déterminés par la Chambre des Communes (…). Quand le bill est confirmé par les Lords et approuvé par le roi, alors tout le monde paie. Chacun donne, non selon sa qualité (ce qui est absurde) mais selon son revenu ; il n'y a point de taille ni de capitation arbitraire ; mais une taxe réelle sur les terres. »

Lettres philosophiques, Voltaire, 1634