Une première forme de mondialisation

THEME 2 :

XVème - XVIème siècle : un nouveau rapport au monde, un temps de mutations intellectuelles

Chapitre 3 :

L'ouverture atlantique : les conséquences de la découverte du "Nouveau Monde"

A l'aide des documents ci-dessous et en fonction du groupe de travail qui vous été attribué :

- Répondez aux différentes questions qui vous sont proposées

- Réalisez un panneau d'exposition

La mise en place de l'économie sucrière au XVIème siècle

L'économie sucrière au Brésil

Le cycle du sucre au Brésil et dans les îles portugaises

| Espace géographique | Cycle du sucre | Cause du déclin (fin du cycle) |

| MADERE (Sud du Portugal) | 1470-1570 Esclaves africains | Manque de main-d’œuvre Concurrence du Brésil |

| SAO TOME (Golfe de Guinée) | 1500-1580 Esclaves africains | Révoltes d'esclaves Attaques hollandaises Concurrence du Brésil |

| BRESIL | 1570-1670 Esclaves amérindiens puis africains | Eloignement de l'Europe Concurrence des Antilles |

La récolte de la canne par des esclaves

Anonyme, début XIXème siècle

La récolte de la canne nécessite une main d’œuvre importante. Les Indiens peu nombreux et éloignés du littoral, ont vite été remplacés par des esclaves venus d'Afrique

Esclaves et sucre à Sao Tomé

Cette île (...) lorsqu'elle fut découverte n'était qu'une épaisse forêt (...), une partie importante a été déboisée (...). Ceux qui naissent dans cette île sont blancs comme nous. Mais il arrive parfois que ces marchands, lorsque leurs femmes blanches meurent, en prennent des noires (...).

La ressource principale des habitants est le sucre qu'ils vendent aux navires qui viennent chaque année en prendre livraison (...). Chaque habitant achète en Guinée, au Bénin et à Manicongo des esclaves noirs avec leurs femmes qu'ils amènent ici pour travailler la terre et faire du sucre. Certains sont très riches et possèdent jusqu'à 150 et 200 voire 300 nègres et négresses, qui sont contraints à travailler toute la semaine pour leur patron, à l'exception du samedi, où ils travaillent pour se nourrir (...). On a fabriqué 60 moulins environ actionné par l'eau : on y broie et on y presse la canne. Le suc exprimé est versé dans de très grands chaudrons, puis bouilli, puis versé dans des moules en forme de pain de sucre (...). Les deux tiers de cette île ne sont pas encore déboisés ni utilisés pour la culture de la canne à sucre.

Navigation de Lisbonne à l'île de Sao Tomé par un pilote portugais anonyme, vers 1545

La naissance de l'économie sucrière dans le Brésil colonial (texte d'historien)

Pour favoriser l'essor de l'économie sucrière, les Portugais avaient besoin d'une main d’œuvre stable, utilisable pour les tâches les plus pénibles. Les Tupis, qui avaient aimé la liberté de la forêt, un travail dont ils choisissaient les modalités, qui leur valait un outillage précieux, ne supportèrent pas les contraintes de la plantation sucrière et de l'engenho. Les Portugais franchirent alors le pas : ils utilisèrent des Indiens esclaves, devenus les negros da terra, les "nègres du pays". Ils se les procuraient en achetant des Indiens captifs d'ethnies rivales destinés en principe aux rites anthropophages, puis en organisant des expéditions (des bandeiras).

Mais les Indiens, protégés par les lois portugaises et souvent armés par les Jésuites, apprirent à se défendre. Dès le début du XVIIème siècle, les Portugais recoururent donc de façon systématique à l'importation d'esclaves noirs africains. L'ignoble commerce présentait un avantage économique évident, la possibilité d'organiser un commerce triangulaire entre Portugal, Afrique et Brésil : pacotilles et armes du Portugal vers l'Afrique ; esclaves de l'Afrique au Brésil ; sucre et bois du Brésil vers le Portugal ou d'autres destinations européennes.

Bartolomé Bennassar, "Et Cabral découvrit le Brésil", revue L'Histoire, avril-juin 2014

L'arrivée du sucre dans les Caraïbes

Il n'y en avait pas un qui savait ce que c'était, jusqu'à ce que Gonzalo de Velosa y amenât les maîtres du sucre (...). Avec grand travail, il fit un pressoir et fut le premier à faire du sucre en cette île (...). Certains des [engins nécessaires à la fabrication du sucre] coûtent dix à douze mille ducats d'or et plus avant qu'ils ne soient en état de moudre, parce qu'il faut qu'il y ait continûment 80 à 100 Maures* (...) pour être bien ordonnés et servis, et un troupeau ou deux de 2 ou 3 000 bœufs et vaches pour les nourrir (...) Outre cela, il faut donner de bons gages aux manœuvriers et maitres qui font le sucre et avoir des chariots pour transporter et mener le bois à ceux qui cuisent le pain, qui nettoient et arrosent les cannes, ou font autre chose (...). Cet engin fut donc le premier qui ait jamais été en cette île. Avant qu'il n'y eût des sucres,les navires retournaient en Espagne vides ; mais maintenant ils y retournent plus chargés des dits sucres qu'ils n'étaient à l'arrivée, et avec une cargaison plus profitable.

Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdés, L'Histoire naturelle et générale des Indes, 1535

* Maures : Le terme désigne des populations originaires du Maghreb ou plus généralement d'Afrique

Les plantations vues par un jésuite

Dans chacune [des plantations], il y avait généralement, six, huit ou plus de foyers de blancs, et au moins soixante esclaves, nécessaires pour le service quotidien, mais la plupart ont cent à deux cents esclaves de Guinée et du pays (...). L'ouvrage est généralement commencé à minuit et se termine le lendemain vers trois ou quatre heures de l'après-midi (...). Le travail est insupportable, les serviteurs toujours à l'ouvrage, et par conséquent, de nombreux esclaves en meurent.

Fernao Cardim, Traité sur le pays et les habitants du Brésil, début du XVIIème siècle

Schéma d'une plantation sucrière

Le cœur d'une plantation de sucre au Brésil

Vue d'Engenho Real au Brésil, moulin pour le travail de la canne à sucre au Brésil, peinture de Frans Post (1612-1680), musée du Louvre, Paris

La culture de la canne à sucre se fait dans une très vaste exploitation, la sesmaria, tenues par le "senhor de Engenho"

Un moulin à sucre au Brésil

Frans Post, Esclaves travaillant dans un moulin à sucre au Brésil, plume et lavis, 1640

Sur une exploitation (engenho), des esclaves transportent les cannes à sucre récoltées jusqu'au moulin où d'autres esclaves font fonctionner le pressoir pour extraire le jus de la canne à sucre

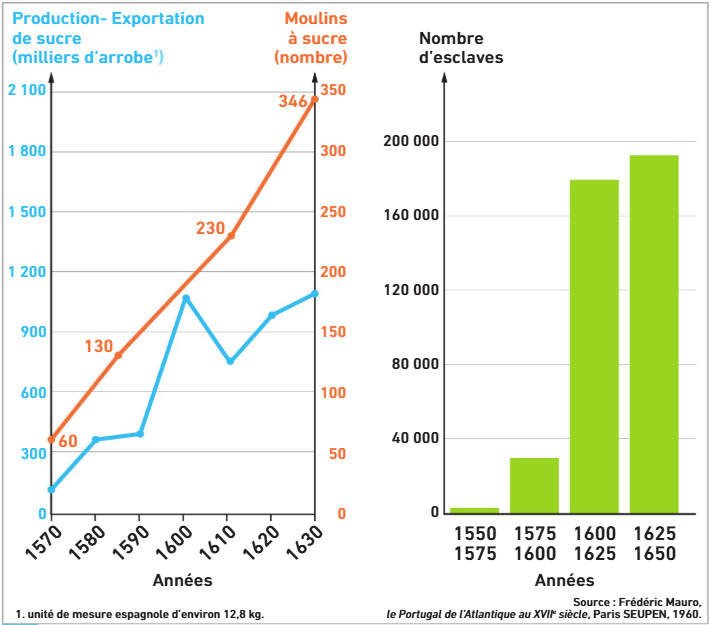

Production-exportation de sucre et nombre d'esclaves

En bleu : Production-Exportation de sucre en milliers d'arrobes (unité de mesure espagnole d'environ 12,8 kg)

En rouge : le nombre de moulins à sucre