Le modèle de Clausewitz à l’épreuve des « guerres irrégulières » : d’Al-Qaïda à Daesh

THEME 3 : FAIRE LA GUERRE, FAIRE LA PAIX

Axe 1 : La dimension politique de la guerre : des conflits interetatiques aux enjeux transnationaux

'LÉtat islamique (EI)

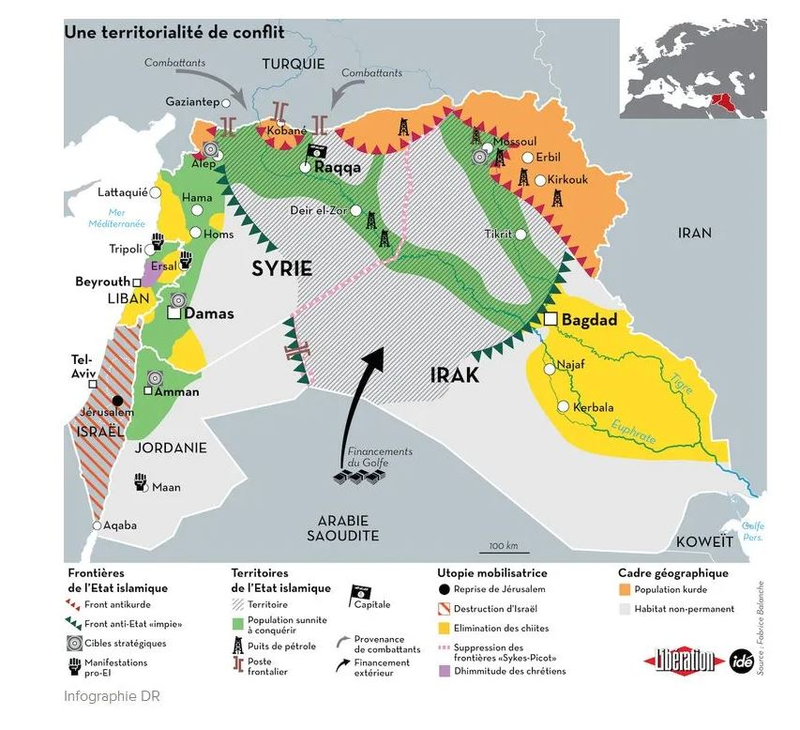

L'État islamique (EI), porté d'abord par Al-Zarkaoui puis par Abou Bakr al-Baghdadi, est le fruit d'une scission avec Al-Qaïda en 2006. Alors que cette dernière privilégie une action déterritorialisée transnationale et refuse toute guerre entre musulmans, l'EI préconise une revendication territoriale qui se traduit par la proclamation d'un califat en 2014, tout en désignant les chiites, au pouvoir en Irak, notamment comme des ennemis au même titre que les Occidentaux. […] Son ambition est de créer un nouvel État dans l'espace historique (Syrie et Irak) où se sont déployés les empires musulmans d'abord omeyyade (661-750) puis abbasside (750-945). L'organisation État islamique se réfère tout d'abord à l'imaginaire du califat […]. L'organisation élabore également un proto-État comprenant des ressources financières (accès aux réserves en or de la Banque centrale irakienne à Mossoul), du matériel militaire, d'anciens cadres sunnites de l'armée irakienne, des structures administratives offrant des services auprès des 10 millions d'habitants.

Delphine Allès, Frédéric Ramel et Pierre Grosser, Relations internationales, Armand Colin, 2018.

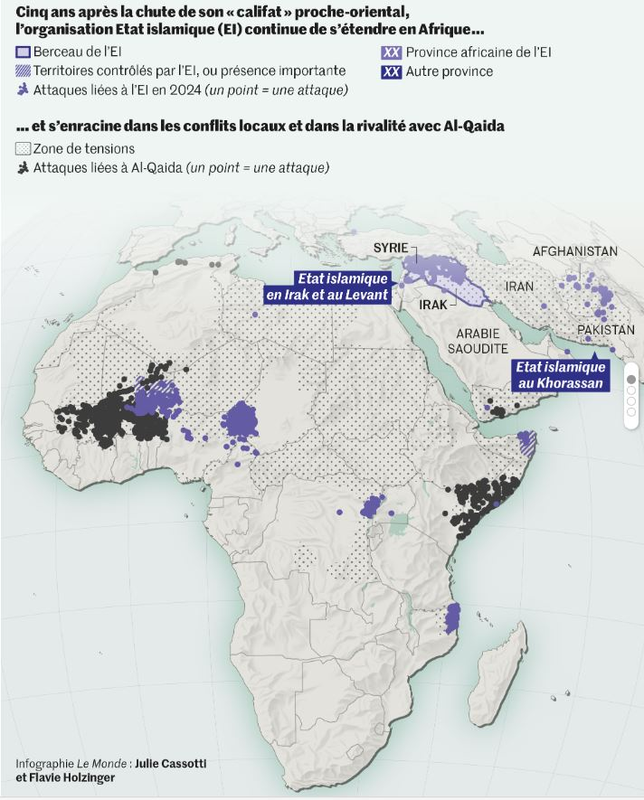

L’Afrique, refuge des ambitions de l’organisation Etat islamique

Après des revers au Moyen-Orient, l’organisation djihadiste a développé ses filiales sur le continent africain. Elle profite des frustrations locales pour recruter, mais se retrouve, comme dans le reste du monde, confrontée à sa grande rivale Al-Qaida.

Si le Proche-Orient concentre les inquiétudes des services de renseignement occidentaux, c’est pourtant en Afrique subsaharienne, loin des projecteurs, que l’EI fait preuve aujourd’hui de la plus forte activité. Près des deux tiers des 1 300 attaques qu’elle a revendiquées dans le monde, en 2024, ont eu lieu sur le continent africain, selon le décompte minutieux effectué par le Washington Institute for Near East Policy.[...]

C’est désormais en Afrique que l’EI compte le plus de combattants – plus de 10 000, selon diverses estimations – répartis au sein de branches locales dans l’une ou l’autre des cinq « provinces » (wilayas) contrôlées ou revendiquées par l’organisation sur le continent.

L’organisation Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS) naît, en 2015, à la suite d’une scission d’Al-Mourabitoune, actif dans la région de Gao, au Mali, et dans le nord du Niger.[...]

A partir de 2018, les attaques meurtrières que mène l’EIGS dans la zone des trois frontières, entre Mali, Niger et Burkina Faso, accroissent l’aura du groupe dans la sphère djihadiste : attaque de la base militaire malienne d’Indelimane, en novembre 2019, puis des bases de l’armée nigérienne à Inates, en décembre 2019, et Chinégodar, en janvier 2020… Plusieurs dizaines de soldats sont tués et des arsenaux pillés.[...]

En Afrique centrale, les Forces démocratiques alliées (Allied Democratic Forces, ADF), groupe islamiste fondé dans les années 1990 en Ouganda, qui sévit dorénavant dans le nord-est de la RDC, ont prêté allégeance à l’EI en 2017, après avoir subi plusieurs revers[...]

Toutes ces allégeances ont eu lieu du vivant d’Abou Bakr Al-Baghdadi, qui s’efforçait d’appliquer aux nouvelles filiales un modèle de franchise. Les groupes dont le ralliement était validé recevaient un « kit » de gouvernance : le commandement du « califat » leur transmettait des outils pour administrer un territoire, récolter le zakat (impôt), mettre en place des tribunaux islamiques et leur donnait des instructions concernant l’effort de propagande. (..)

La filiale sahélienne a profité du vide laissé, à partir de 2022, par le départ des militaires français de l’opération « Barkhane », sommés par les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir à Bamako, Ouagadougou et Niamey, de quitter le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger. Elle livre de violents combats au Groupe de soutien de l’islam et des musulmans, son rival lié à Al-Qaida, et parvient à accroître sa traditionnelle zone d’influence autour de Ménaka, dans l’est du Mali. A l’inverse, au Mozambique, le déploiement du contingent rwandais, depuis l’été 2021, parvient à contenir et à repousser l’offensive des Chabab autour des infrastructures gazières.(..)

Cette galaxie de guérillas islamistes, indépendantes les unes des autres, est cependant traversée de liens et d’interactions complexes. Bien que les échanges de combattants et d’expertise militaire soient minimes, il existe une coordination financière entre ces mouvements. Dans ce domaine, depuis 2023, « l’organisation Etat islamique en Somalie joue le rôle de maillon central », estime Jason Warner. La wilaya somalienne s’inscrit progressivement dans une dynamique internationale et fait office de coordinateur de l’EI en Afrique. Profitant de sa position géographique stratégique, au bord de la mer Rouge, pour attirer des combattants venus du Golfe – en majorité yéménites – et du vide sécuritaire en Somalie, elle a doublé de taille en deux ans. Elle contrôle actuellement un vaste territoire montagneux dans la région du Puntland.(..)

Ses ressources financières, récoltées par le biais de pratiques illicites telles que le kidnapping, l’extorsion ou la contrebande d’armes, s’élèveraient à plus de 4,3 millions de dollars (4,1 millions d’euros), selon les Nations unies. Ces fonds nourrissent ensuite les insurrections au Mozambique et en RDC, via l’Afrique du Sud, qui a été identifiée comme l’une des plaques tournantes des flux financiers de l’EI sur le continent (...)« L’EI marche comme un hub de ressources humaines, rappelle Wassim Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes auprès du centre de recherche Soufan. Cela consiste à mettre plusieurs membres en relation : ceux qui peuvent obtenir un passeport ; ceux qui peuvent faciliter l’entrée dans un pays ; celui qui sait fabriquer des explosifs ; celui qui peut fournir des voitures… Ils mettent tout ce monde ensemble et ils passent à l’action. »(...)

Le principal frein à l’expansion de l’EI en Afrique demeure la guerre que lui livrent les branches locales d’Al-Qaida. Le Sahel et la Somalie sont les principaux théâtres de ce conflit ouvert entre deux grandes centrales du djihadisme mondial.

Le Monde , Christophe Châtelot,Noé Hochet-Bodin,Benjamin Roger 26/01/2025

Posted by

ngd

Posted by

ngd

Posted by

ngd

Posted by

ngd

« La menace Daech n’a jamais disparu »

Directeur adjoint de l’Institut français des relations internationales (Ifri), spécialiste du terrorisme et auteur de « la Guerre de vingt ans : Djihadisme et Contre-terrorisme au XXI e siècle » (Éd. Robert Laffont, 2021) avec Élie Tenebaum, Marc Hecker constate que « la menace terroriste n’est plus en tête des priorités ».

Comment réagissez-vous à cet attentat ?

https://www.franceinfo.fr/monde/usa/ce-que-l-on-sait-de-l-attaque-a-la-nouvelle-orleans-qui-a-fait-au-moins-10-morts-et-35-blesses_6988745.html

Marc Hecker - L’enquête ne fait que débuter, il convient d’être prudent. On constate cependant que le mode opératoire, une voiture projetée dans la foule, s’inscrit dans la grammaire classique des attaques d’inspiration djihadiste. C’est le mode opératoire low-cost, qui permet de faire des victimes sans trop de savoir-faire. En multipliant les attaques de ce type, les terroristes ont pour objectif de polariser la société et de saigner le corps social à petit feu. On a par ailleurs retrouvé un drapeau du groupe Etat islamique (EI) dans la voiture de l’assaillant, donc le lien paraît établi, même s’il n’y a pas encore eu de revendication. Il faudra voir si on est dans le cadre d’un attentat inspiré, comme cela semble le plus probable, ou bien s’il s’agit d’une attaque téléguidée.

Une analyse des documents stratégiques américains (comme la National Security Strategy) montre que, d’une manière générale, la menace terroriste n’est plus en tête des priorités. Un cycle de vingt ans qui a commencé en 2001 avec le 11 Septembre s’est achevé en 2021 avec le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Un nouveau cycle s’est ouvert avec l’attaque russe en Ukraine en février 2022. C’est le retour de la guerre inter-étatique et des conflits de haute intensité. L’attention et les moyens sont donc moins focalisés sur le terrorisme. En outre, aux États-Unis, depuis l’invasion du Capitole en 2021, la menace domestique (celle des suprémacistes blancs) était considérée comme supérieure à celle du djihadisme. Pour autant, la menace Daech n’a jamais disparu. La branche de l’État islamique au Khorassan (EI-K), implantée en Afghanistan, a été particulièrement active au cours des deux dernières années. On la retrouve derrière l’attaque du Crocus City Hall, dans la banlieue de Moscou (145 morts en mars 2024). En France, une cellule téléguidée par l’EI-K a été démantelée en novembre 2022 : les terroristes projetaient probablement de s’en prendre au marché de Noël de Strasbourg.

Daech reste malgré tout présent dans son fief syro-irakien, comme en témoignent les récentes frappes françaises.

C’est juste. Un rapport de l’ONU cette année estime que l’EI compte entre 2 500 et 5 000 combattants au Levant. Le groupe a été particulièrement actif en 2024 avec environ 300 attaques recensées. En face, la coalition internationale n’a pas disparu et se concentre sur les cibles à haute valeur ajoutée. L’objectif est d’empêcher l’organisation de se reconstituer.

Quel peut être l’impact de la récente prise du pouvoir par Hayat Tahrir al-Cham (HTC) en Syrie ?

Plusieurs sujets se posent. D’abord la nature du groupe et la réalité de sa rupture avec Al-Qaïda. S’est-il vraiment affranchi de la mouvance djihadiste internationale dont il faisait partie ? L’expérience de sa gestion de la région d’Idlib est à ce titre plutôt positive. On est face à un groupe islamiste qui pratique le djihad mais explique que son agenda est uniquement local.

Quel rôle peut jouer la communauté internationale ?

La question est de savoir si les dirigeants de HTC auront la capacité de mettre en place une politique contre-terroriste efficace. À ce titre, les États voisins, à commencer par la Turquie, auront un rôle à jouer dans la reconstruction du pays, notamment de son appareil sécuritaire. Il faudra également voir comment, plus largement, se maintient la coopération internationale. Le contexte est sans doute plus favorable qu’en Afghanistan où les talibans avaient battu les Américains et leurs alliés. Ici, le vaincu, c’est Bachar al-Assad.

Les massacres du 7 Octobre en Israël ont-ils eu un impact sur la menace terroriste ?

Le Hamas — qui trouve ses racines chez les Frères musulmans –, ce n’est pas Daech. Mais on pouvait se demander comment les organisations djihadistes internationales allaient réagir car, même si elles ne partagent pas exactement l’idéologie du Hamas, Israël demeure l’ennemi. Or, même si on a constaté une ébullition en ligne, on n’a pas observé de déferlante terroriste. La bande de Gaza, ce n’est pas la Syrie d’il y a dix ans. Ces attaques ont cependant continué à polariser les sociétés, la nôtre en particulier, ce qui demeure un objectif commun de toutes les attaques djihadistes

Marc HECKER interviewé par Timothée Boutry dans Le Parisien , 03/11/2025 source IFRI

Posted by

ngd

Posted by

ngd

Les ramifications de Daech lors de l'instauration du califat en 2014