Madagascar veut que la France rétrocède les îles Éparses, mais le processus s’enlise

Une rencontre franco-malgache s’est tenue à Paris, le 30 juin, au sujet des îles Éparses, sous souveraineté française mais revendiquées par la Grande Île. Les eaux de ces territoires inhabités situés dans l’océan Indien sont une réserve de biodiversité et de ressources halieutiques. Pour la presse malgache, Paris pratique une “diplomatie de façade”.

Sur la question des îles Éparses, “Madagascar pose certaines exigences”, note le site d’Antananarivo NewsMada. Lundi 30 juin se tenait à Paris une rencontre entre deux délégations française et malgache (…). Six ans après la dernière réunion de la commission mixte chargée de trouver un compromis sur ce chapelet d’îlots inhabités du canal du Mozambique, la réunion a accouché d’un communiqué officiel au ton assez plat. Celui-ci réaffirme simplement l’attachement des deux parties “aux principes du droit international, au respect mutuel et au partenariat basé sur les relations fraternelles”. “Aucune décision n’a été encore prise”, remarque le site malgache.

Les revendications d’Antananarivo étaient pourtant claires, affirme le quotidien L’Express de Madagascar. La Grande Île souhaite récupérer la souveraineté sur ces îles et une “réparation des préjudices et pertes économiques subis […] durant des années où elle n’a pu exercer sa souveraineté”.

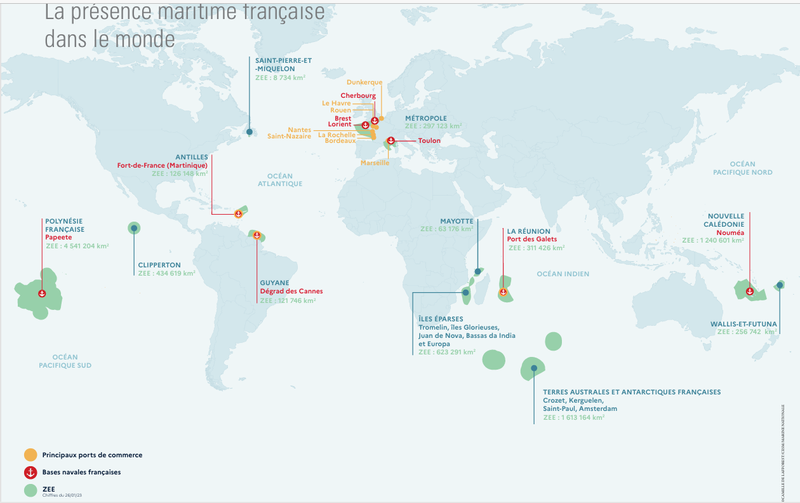

Les îles Éparses regroupent les îles Glorieuses, Europa, Juan de Nova, Bassas da India et Tromelin et sont administrées par la France depuis l’indépendance de Madagascar en 1960 – intégrées dans la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf). Madagascar revendique sa souveraineté sur les quatre premières citées.

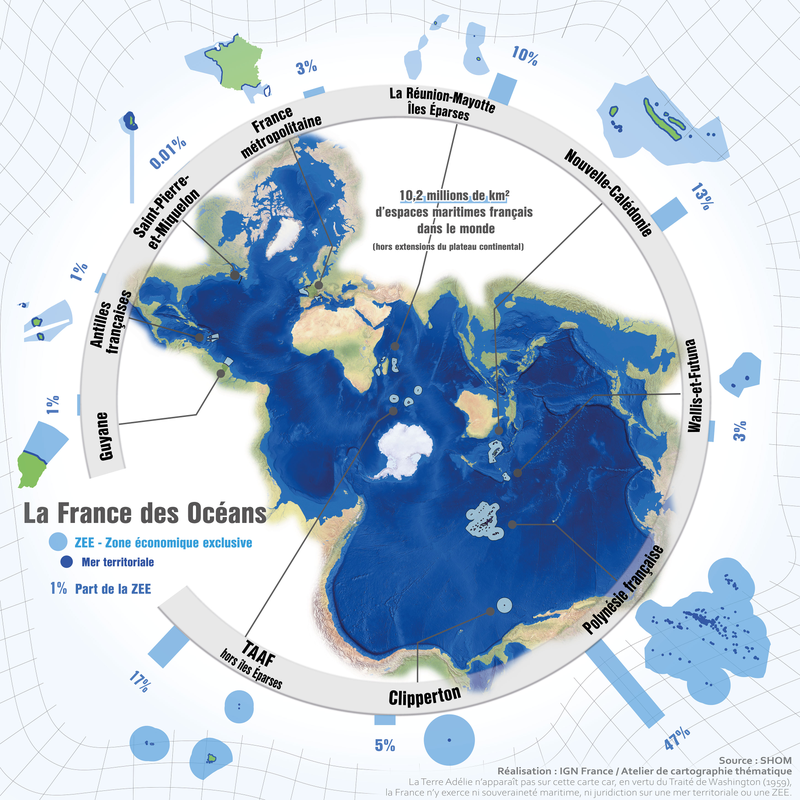

Les eaux territoriales rattachées à ces territoires couvrent une surface immense : 640 000 km² de zone économique exclusive (ZEE). Elles sont une réserve importante de biodiversité, de ressources halieutiques et sont potentiellement riches en hydrocarbures, relève un autre article de L’Express de Madagascar.

“Continuité inacceptable du système colonial”

Les premières ambitions malgaches sur ces îles sont anciennes et remontent aux années 1970. L’État insulaire avait porté l’affaire devant les instances internationales : en 1979 et 1980, deux résolutions de l’ONU avaient enjoint à la France d’entamer un processus de négociations en vue de la “réintégration” de ces territoires “séparés arbitrairement de Madagascar”.

Lors d’une précédente rencontre entre Emmanuel Macron et son homologue malgache Andry Rajoelina en 2019, la question des îles Éparses avait été évoquée : les deux parties avaient “acté l’existence, à ce stade, d’un différend sur la question de souveraineté”.

Dans un communiqué publié dimanche 29 juin, près de 900 associations et organisations de la société civile malgache ont dénoncé la “poursuite de l’administration unilatérale française” comme une “continuité inacceptable du système colonial”.

Refiler la patate chaude

Dans ce contexte, le résultat de la rencontre de lundi semble décevoir Madagascar-Tribune, qui évoque “un climat feutré où les formules de politesse diplomatique ont largement supplanté les décisions concrètes”. Le site évoque une “diplomatie de façade” et une “absence de volonté politique claire”. “Aucun signe d’avancée décisive n’a été perçu par l’opinion publique malgache. Et pour cause : les déclarations officielles restent enfermées dans une rhétorique sans impact réel sur le terrain.”

“Le peuple malgache, lui, reste dans l’expectative, face à un processus qui semble s’enliser dans les subtilités de la diplomatie, bien loin des revendications historiques de la nation.”

Dans un article précédant la tenue de cette commission mixte, ce même site évoquait le peu de confiance que la population accorde à son président pour négocier face à Paris dans ce dossier. Andry Rajoelina s’était retrouvé au centre d’une polémique après des révélations sur sa double nationalité franco-malgache, lui interdisant théoriquement de briguer la magistrature suprême.

Surtout, Madagascar-Tribune affirme que la France freine des quatre fers à l’idée d’une rétrocession. En 2019, Emmanuel Macron faisait état de sa préférence pour une “cogestion” de ces territoires. Mais le président français serait incapable de faire une quelconque concession sur le thème de la souveraineté dans un contexte de fortes pressions internes, exercées notamment par le Rassemblement national : “Il y a donc fort à parier que le chef de l’État français va refiler la patate chaude à son successeur.”

Une nouvelle rencontre entre les délégations française et malgache sera organisée à une date ultérieure… à Madagascar cette fois-ci.

Article paru dans Courrier international, 1er juillet 2025

Nouvelle-Calédonie : Chine, Azerbaïdjan… qui pousse à l’indépendance ?

Peu de pays dans le monde peuvent se targuer d’avoir une zone économique exclusive (ZEE) aussi vaste que celle de la France. Aucun ne peut prétendre être présent sur les cinq continents comme l’est notre pays. Mais si la Nouvelle-Calédonie venait à obtenir son indépendance, notre pays serait jeté en dehors de la zone Indo-Pacifique, décrite par beaucoup d’observateurs comme l’espace géopolitique majeur du XXIe siècle. Car ce petit bout de France perdu dans le plus grand océan du globe fait l’objet de convoitises, de la part de la Chine notamment, mais aussi de l’allié et voisin australien.

« Vous êtes la France australe », lançait en 1966 le général de Gaulle aux Calédoniens lors d’un déplacement officiel. Vingt-six ans plus tôt, alors que les Allemands défilaient sur les Champs-Élysées, l’archipel était l’un des tout premiers territoires ultramarins à rejoindre la France libre. En 1942, après s’être installés à Nouméa, les Américains utiliseront la Nouvelle-Calédonie comme base d’appui pour libérer les territoires perdus du Pacifique et défaire le Japon. « En plus de ses ressources naturelles, la Nouvelle-Calédonie offre à la France une porte d’entrée vers les mers les plus stratégiques de la planète, c’est un atout formidable pour notre projection militaire ! » rappelle Bastien Vandendyck, professeur de géopolitique du Pacifique océanien à l’Institut catholique de Lille.

La jeune génération est manipulée dans l’ombre

Mais la souveraineté de Paris sur l’archipel océanien est aujourd’hui plus remise en question que jamais. Au plus fort des émeutes de mai 2024, le ministre des Armées Sébastien Lecornu alertait sur cette partie « de la jeune génération [kanake, NDLR] qui est aujourd’hui manipulée dans l’ombre par d’autres pays qui forcent les violences pour tenter d’obtenir l’indépendance ». À commencer par l’Azerbaïdjan et son Baku Initiative Group (BIG), officiellement une agence indépendante, mais pointée par le renseignement intérieur comme une officine étatique à la solde de l’autocrate Ilham Aliyev.

Le pays du Caucase s’est rapproché de figures indépendantistes particulièrement influentes, comme Mickaël Forrest, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé des relations extérieures. Le Kanak, proche de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), la fraction violente des indépendantistes, a effectué plusieurs voyages à Bakou. Activement surveillé par le renseignement, Mickaël Forrest serait, d’après nos informations, l’une des courroies de transmission logistiques entre l’Azerbaïdjan et le FNLKS. Quant à l’Australie, si Canberra était, jusqu’à la fin des années 1990, un soutien actif de la mouvance indépendantiste, elle a adopté un ton plus modéré ces dernières années, sans conspuer pour autant son ex-allié du FLNKS.

Ressources minérales et halieutiques

Plus discrète mais non moins puissante, la Chine œuvre à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, dont les sols regorgent de nickel, un métal précieux prisé par Pékin. Le Parti communiste chinois injecte ainsi des fonds dans le Groupe fer de lance mélanésien (GFLM), une association de pays regroupant les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji ou encore… le FLNKS, bras armé du camp indépendantiste. « La Chine rêve de mettre la main sur les ressources calédoniennes, qu’elles soient minérales ou halieutiques », précise Bastien Vandendyck, qui s’inquiète d’un expansionnisme chinois de plus en plus affirmé dans le Pacifique océanien.

Article de Geoffroy Antoine, paru dans Le Journal du Dimanche, 06 juillet 2025